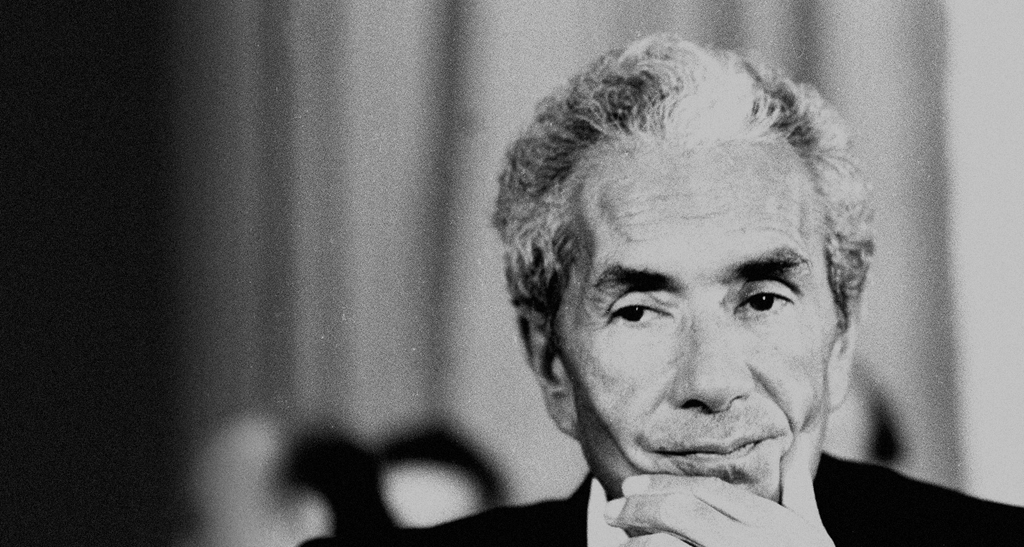

Il 9 maggio è la data del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, una data che segna la storia dell’Italia repubblicana. Cosa ricorda? Come ha vissuto quei giorni del ’78?

Sono quarantadue anni da quando Aldo Moro fu ucciso. Noi giovani democristiani eravamo in mobilitazione permanente. Fu uno shock, un trauma. Ero in Università cattolica e, appena appresa la notizia, convergemmo tutti in Piazza del Gesù sconvolti da quello che era accaduto e delle cui dimensioni non avevamo alcuna cognizione. Non avevamo cognizione di ciò che quell’evento avrebbe significato per le vite degli italiani degli anni ’70 e ’80, ma soprattutto di ciò che avrebbe significato nella vita delle donne e degli uomini contemporanei. Chi ha rapito e poi ucciso Aldo Moro dopo aver massacrato gli uomini della sua scorta lo ha fatto perché Moro rappresentava l’architrave della rinascita, della rigenerazione della democrazia italiana. Non della Democrazia Cristiana, ma della democrazia italiana.

Moro era quindi un innovatore?

Aveva compreso dai piccoli segni dei tempi (come tutti coloro che hanno un pensiero lungo e approfondito aveva una visione profetica del tempo che trascorreva) quello che sarebbe accaduto alla nostra democrazia. Piccoli fatti come la riduzione che oggi definiremmo dell’affluenza alle urne, che viveva come un momento di distacco tra l’elettore e la politica, con la percezione chiara che quando l’elettore non partecipa alle elezioni è la sconfitta della democrazia. E non capitava, come spesso oggi viene la tentazione di dire, che “gli elettori non mi hanno capito”. Moro non ha mai detto “gli elettori non ci hanno capito”. Moro aveva chiarissimo che quando la politica non riesce ad ottenere il consenso degli italiani c’è solo una possibilità, che non è cambiare gli elettori ma adeguare la linea politica o cambiare i politicanti. E da questi piccoli segni dei tempi aveva capito che la democrazia italiana aveva bisogno di un elettroshock, aveva bisogno di un radicale processo di rigenerazione. Aveva di fronte a sé che la prima fase della Repubblica, finita il 9 maggio del ’78 (questo credo che sia ormai un dato assodato), era inevitabilmente in declino.

Iniziava quindi già allora un corto circuito tra società e rappresentanza politica?

L’Italia era diventata una Nazione perché quel patto costituente, che aveva visto uniti i partiti popolari di massa che condividevano un certo nucleo di valori, le aveva dato una bussola valoriale. Ciò valse da subito, negli anni immediatamente successivi all’approvazione della Costituzione, ma già con l’allargamento della maggioranza a centrosinistra Moro, come pure Berlinguer, avverte la necessità che una rigenerazione ridisegnasse una bussola valoriale comune per gli italiani, che desse inizio della Seconda Repubblica. Parlo di quei valori che sono indiscutibili e inalienabili per tutti i cittadini, o almeno per la loro grande maggioranza, e che per essi rappresentano il bene, e quei disvalori che rappresentano il male. Chi ha ucciso Moro ha bloccato questo percorso, e ciò ci ha portato inevitabilmente al punto in cui siamo oggi, quando l’Italia è senza una bussola valoriale di riferimento, e non intendo una bussola di tipo politico-partitico ma di un tipo che indichi ciò che è bene per il Paese e ciò che è male.

A distanza di tanto tempo, la crisi politica di quegli anni rimane attuale in forma di crisi di valori della società?

Questo procedere affannoso del dopo Moro ci conduce ad oggi, quando la bussola è semplificata nel fatto che quello che fa piacere a me è il mio bene, e quello che fa dispiacere a me è il mio male, un egoismo che causa un danno incredibile non alle singole persone ma al sistema comunità. Insomma, è come se fossimo un grandissimo sacco di lombrichi, dotati di grande vivacità che sprecano nell’arrampicarsi l’uno sull’altro, pensando che ci si possa salvare da soli e uscire dal sacco. La rigenerazione che voleva mettere in campo Moro era questa bussola di valori condivisi che consentisse a tutti di rinunciare a qualche cosa di legittimo oggi in cambio di un domani pieno di risposte per i propri figli. Chi ha ucciso Moro ha inevitabilmente bloccato tutto questo, come capita in un sisma, quando ti viene giù l’architrave di casa e perdi la testa, esci in ordine sparso, ti butti dalla finestra.

Moro era un leader che credeva nella partecipazione dei cittadini alla costruzione della società tramite i partiti e la partecipazione alla vita politica?

Dal giorno successivo al rapimento è iniziata la paura del dopo Moro, la paura perché l’architrave della rigenerazione democratica non c’era più. Così si giunse al navigare a vista dell’ultimo tempo, quello del pentapartito, in cui si cominciò con il rinunciare alle visioni lunghe per finire con lo spiaggiarsi sulle vicende di Tangentopoli. Lì si è verificato il secondo drammatico rischio paventato da Moro. Tutte le sue pagine trasudano della necessità che il cittadino sia compartecipe della progettazione, sia consapevole dei programmi, ma sia anche profondamente legato ad una appartenenza valoriale e di identità. Dal ’94, senza bussola, siamo passati in una situazione in cui nessuno è stato più in grado di elaborare un progetto politico lungimirante e un pensiero lungo di politica. Si è aggirato l’ostacolo togliendo centralità alla politica e trasformando il bisogno di un surplus di politica nel totem della legge elettorale. Noi abbiamo sostituito la politica con la legge elettorale e abbiamo, a fronte del feticcio della stabilità, approvato il criterio che non serve credere in qualcosa e poi scegliere qualcuno, ma serve soltanto credere in qualcuno. È una cosa importante la leadership, ma quando tutto diventa leadership, i partiti diventano come fan club di qualcuno, e quando c’è la personalizzazione della scelta, con una grande parte di elettorato fluttuante, è inevitabile che si annidi quel degrado che poi è il principio di una politica inquinata dal mercanteggiare dove tutti si comprano e tutti si vendono.

E’ l’assenza di un progetto di lungo periodo che porta i cittadini a disertare le urne?

Si pensi che Moro era preoccupato della riduzione anche minimale dell’affluenza alle urne, come lo era Berlinguer, mentre oggi le elezioni le vincono quasi sempre quelli che rimangono a casa, e le nostre leggi elettorali dicono che non c’è problema purché la maggioranza di quei pochi che vanno a votare la possa detenere io. Immaginate la gente come Moro che faceva i comizi fino alle due di notte per avere il contatto carnale con la gente. Oggi la vedrei dura, per lui, ridurre i suoi discorsi in 140 caratteri o in un post su facebook. Moro aveva il contatto con milioni di persone perché girava l’Italia per piazze gremite. C’era un rapporto tra eletto ed elettore. Noi abbiamo invertito anche questo rapporto. Oggi il rapporto è tra l’eletto e il capo. È il capo che si preoccupa di portare i consensi e l’eletto si preoccupa di dare il consenso al capo. Il rapporto tra eletto ed elettore è del tutto marginale perché vicariato dal rapporto tra eletto e capo, e questo è parte del processo involutivo che la morte di AldoMoro ha avviato.

Quali erano i cardini delle politiche di Aldo Moro?

A me piace ricordare due cose: l’istruzione e la politica estera. Moro è stato uno dei più grandi ministri della pubblica istruzione in Italia, dove nel concetto di pubblica egli faceva rientrare anche il diritto delle scuole paritarie di esistere e di esistere anche nella pluralità al diritto di educare. Il Moro professore riconobbe necessario, per l’aumento del PIL del Paese, il “Non è mai troppo tardi” di Alberto Manzi. Il direttore della Rai gli disse: “Abbiamo trovato il maestro per la trasmissione” ma non lo guardava negli occhi. “E allora? Qual è il problema?” “Non so come dirglielo. È iscritto al Partito comunista” “Perché, per le tabelline e la grammatica è necessario non essere iscritti al Partito comunista?”. La seconda cosa che fece fu avviare il ciclo dell’obbligo dell’istruzione, che oggi mettiamo in discussione non capendo a cosa serve. Lui lo portò ai tre anni della media, che poi completò l’attuale Presidente Mattarella, nella convinzione che ci sono delle conoscenze e delle competenze che prescindono da quello che farai nella vita, ma da cui dipende il tuo diritto di cittadinanza. Questo è lo schema che Moro aveva. Faccio riferimento all’istruzione perché Moro capì per primo che l’educazione e il merito, che bistrattiamo tanto,consentono a chiunque di fare qualsiasi cosa, a prescindere dalle raccomandazioni dovute al censo o alla nascita.

E la politica estera?

E poi ci sono i tre fatti di politica estera. Quando nel ’71 va all’ONU e, in un mondo diviso fra Est e Ovest, fa un grandissimo discorso dove dice che non è possibile vivere in un pianeta in cui la storia è fatta soltanto da pochi Paesi, e gli altri Paesi la subiscono. Di qui la necessità della multilateralità e della solidarietà internazionale, con la convinzione che i Paesi che non fanno la storia, quando non avranno più nulla da perdere, prenderanno le barche e verranno da noi. Questo discorso potrebbe essere stato scritto oggi, cinquant’anni dopo. Poi, nel 1973, ipotizza la prima conferenza Europa Mediterraneo. Dicono di Renzi che abbia l’imprimatur di “Europa è Mediterraneo”, ma l’idea è di Aldo Moro, del 1973, quando fece il giro dei Paesi del Nord Africa, facendo avvelenare sia i russi che gli americani e mettendo le basi per la prima conferenza Europa Mediterraneo. Infine, il lavoro che fa in Europa. Moro era ossessionato dal fatto che l’Italia fosse un piccolo Paese, lungo, dentro il Mediterraneo, e che quindi avesse bisogno, per contare di più, di un ONU forte e di un’Europa fortissima, e un’Europa fortissima doveva essere una Europa politica. Così, sotto la sua presidenza ci fu la decisione di fare la prima elezione a suffragio universale del Parlamento europeo, che fu poi spostata dal ’78 al ’79 perché egli morì. Tutto questo configura perché lo hanno rapito e perché lo hanno ucciso. Moro ai terroristi, chiunque essi siano, non mette paura perché gestisce il potere, ma mette paura perché elabora, pensa, progetta, innova e ammoderna. E Moro era il prototipo di tutto questo, di chi poteva cambiare l’Italia con il processo di rigenerazione e rinnovamento della democrazia italiana ed era quindi il loro principale nemico. Poi la convergenza di non essere gradito né all’Est né all’Ovest ha indotto molti a commettere peccati di omissione, perché potendo fare non hanno fatto e potendo sapere non hanno voluto sapere.

Lei ha presieduto la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro. A maggio ha dato alle stampe il suo libro “Moro, il caso non è chiuso: la verità non detta”. Che giudizio dà dei risultati a cui è giunta la Commissione?

Sono stati più di quattro anni di lavoro con una dotazione di neanche trentamila euro all’anno, e quindi c’è stato un lavoro di consulenti completamente gratuito, che è stato appassionante. Si sono votare tre relazioni, approvate all’unanimità dal Parlamento. Io non avevo intenzione di scrivere un libro; il mio infatti non è un libro ma il Bignami dei lavori della Commissione, che ho fatto per amore di verità, perché si continua, ogni 9 di maggio, ogni 16 di marzo, a raccontare una versione come se nulla fosse stato aggiunto a quella dei primi anni ’80 che, come la Commissione ha scritto, è una verità che è stata circoscritta e perimetrata all’interno di una verità dicibile, dove il tombamento del terrorismo e della vicenda ha portato alla non conoscenza e al non giudizio di tanti brigatisti, di tanti brigatisti irregolari e di tutto quel grande arcipelago del partito armato. Un arcipelago eversivo che mutava le forme espressive ma restava osmotico al proprio interno. Per fermare tutto questo è stato prodotto il memoriale Morucci-Faranda, che è stato anche scritto da Morucci, e un po’ di meno dalla Faranda e che, come abbiamo indiscutibilmente provato, è in realtà un dossier collezionato e confezionato insieme ai servizi mettendo insieme il prodotto della legge sui pentiti, il prodotto della legge sui dissociati, e la ratifica, uso qui un termine improprio, di alcuni irriducibili. Quel dossier ha consentito a pochi di assumersi le colpe di molti, e a quei pochi di scontare un numero di anni, a torto o a ragione, nell’insieme irrilevante.

C’è quindi una parte dello Stato che vi partecipa.

Sì, ma riesco anche a capirne la motivazione. L’Italia aveva bisogno di chiudere quella vicenda. Gli italiani non ne potevano più di cittadini, giornalisti, imprenditori, ma soprattutto magistrati e forze dell’ordine che quotidianamente venivano ammazzati. E il pentitismo e la dissociazione, con quel memoriale, hanno dato uno straordinario contributo al tombamento del fenomeno terrorismo in Italia. Diciamo che si sono incrociate due esigenze. L’esigenza dello Stato di stroncare il fiume di sangue, e quella di un discreto numero di terroristi che avevano capito che non c’era più speranza nel sol dell’avvenire.

Moro era stato oggetto di minacce e attentati prima del marzo del ’78. C’erano dei presagi che potevano far pensare che si sarebbe arrivati a tanto?

Anzitutto il cambio nei toni delle direttive del comitato esecutivo delle BR, che già a fine ’77 passa dall’attacco al cuore dello Stato, all’attacco al cuore della DC. Poi il cablogramma inviato per ben due volte, nel mese di febbraio, dal colonnello Giovannone, capocentro del Sismi a Beirut e amico di Moro, secondo cui AbūʿAbbās parla di un grande attentato, del più grande mai visto in Europa, che si potrebbe tenere in Italia. Ecco, leggendo insieme le due cose poteva essere chiaro che l’attacco al cuore dello Stato non poteva che essere un attacco legato o a Moro o a Fanfani o ad Andreotti. Ma chi avrebbe fatto il Presidente della Repubblica e sarebbe stato l’architrave della nuova democrazia era Moro. In proposito vengono fatte poche indagini e con scarsa consapevolezza. Peraltro, quando nel secondo semestre del ’77 il colonnello Bozzo riferisce per conto di Dalla Chiesa al vicecomandante generale dell’Arma dei Carabinieri che ci sarebbe stato un fiorire di attentati delle BR perché avevano capito che stavano cercando muratori –e questo era significativo!-, il vicecomandante dice a Bozzo di stare tranquillo, perché le Brigate Rosse sono un problema del Nord ma di certo non un problema presente a Roma. Questa è chiaramente una sottovalutazione del problema. Ancora, il 15 marzo sera Moro, pur con tutti i depistaggi la Commissione lo ha acclarato con certezza, incontra il capo della polizia Parlato. Lo incontra dalle 22.00 alle 23.00 perché conosce i vari cablogrammi di Giovannone, e Moro, al di là della sua persona, è preoccupato perché l’indomani sarebbe stato un momento fondante della storia d’Italia, e voleva essere certo che non potesse capitare niente. Tanto è vero che il capo della polizia chiamerà poi il questore di Roma, questi la mattina chiamerà il capo della Digos dottor Spinella, e noi abbiamo incontrovertibilmente dimostrato che questi parte dalla questura di Roma per andare verso casa di Moro alle 8.40, ma arriverà sul posto a rapimento ed uccisione degli uomini della scorta già avvenuti. Su questo poi c’è stata tutta una serie di depistaggi per coprire la vicenda Moro, che potremmo definire il primo caso Biagi, perché se Moro avesse avuto l’auto blindata, lui e i suoi uomini, molto probabilmente la storia non sarebbe stata la stessa.

Ma non dare la macchina blindata al Presidente della DC è qualcosa di inimmaginabile, inoltre era stato fatto scendere dall’Italicus pochi minuti prima che partisse.

Guardi, questa è una storia sulla quale esistono molte versioni. È come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Abbiamo prove per dire che è stato fatto scendere, ma non prove del perché. Io, nella mia esperienza di presidente della Commissione, ho deciso di dire soltanto cose per le quali esistano prove e siano prove giudiziali incontrovertibili.

Secondo lei le persone che hanno rapito Moro, con una precisione chirurgica grazie alla quale hanno sparato più di 90 colpi senza sfiorarlo, sono poi gli stessi che lo hanno ucciso?

Altra cosa emersa in Commissione è che in via Fani c’erano due moto Honda. Una di queste era davanti al bar che abbiamo scoperto noi esistere a via Fani, il bar Olivetti. Era un bar che più che vendere cornetti vendeva armi a tutti, ai palestinesi, alle BR, all’eversione di destra, ai cristiano maroniti, alla ‘ndrangheta, alla camorra. Poi fu fatto fallire a dicembre del ’77, e si tratta probabilmente di un fallimento connesso alla necessità di ospitare il delitto Moro. Questo bar è rimasto completamente estraneo alle indagini finché non ce ne siamo accorti noi, che ce ne siamo accorti perché in un documento redatto dalla Stasi l’8 giugno si dice che il rapimento di Moro è simile a quello di Schleyer, e per Schleyer fu necessaria la partecipazione di un grande numero di persone. La partecipazione di tutti costoro fu possibile per la loro permanenza all’interno del bar Olivetti, che trafficava in armi assemblate che poi sono le stesse che a Reggio Calabria hanno ucciso due carabinieri nel 1980 e che venivano vendute a tutti, ed è per questo che quella mattina noi abbiamo la foto di Giuseppe Nirta che stava lì. Io non posso dire se stava lì per il rapimento di Moro. Posso dire sicuramente che c’entrava molto con il traffico di armi. E pensi che tutti questi sono stati assolti su una perizia di Semerari, quello della banda della Magliana. Si figuri che Tullio Olivetti, eversore di destra, legato al clan Di Stefano, in buoni rapporti con una parte dei servizi e varie forze dell’ordine, era a Bologna la sera prima della strage e nessuno lo ha mai interrogato.

Qual è il ruolo delle persone sulle moto a cui ha accennato prima?

Su una delle due moto stavano due persone con casco integrale, che a nostro parere erano della RAF. Una testimone che abbiamo interrogato, ma che ne aveva già riferito su La Stampa di Torino il giorno dopo il rapimento, sentì una delle due urlare “Achtung! Achtung!” quando si avvicinava un’automobile mentre Aldo Moro veniva portato via da Via Fani. Questi due sanno sparare bene e, come ha ricostruito la scientifica, uccidono con l’auto in movimento Leonardi, il capo della scorta e Ricci il guidatore, che toglie il piede dal pedale e così la macchina, a sobbalzi, si poggia sull’auto dei brigatisti. Mentre quell’altro che spara una serie infinita di colpi verso Iozzino, quello sì che era un brigatista, perché su quarantanove colpi che spara, solo sette colpiscono la vittima. A via Gradoli c’era un signore di cui si fa l’identikit che mostra un uomo dagli occhi di ghiaccio che è colui che ha dato il nome all’operazione. Moretti dice che il nome “Fritz” si riferisce alla frezza di Moro. Sui corpi del reato che abbiamo trovato in via Gradoli c’è invece la pedissequa rendicontazione di quanto era stato speso per dare cappello e cappotto d’aviatore a Fritzgerald, che era la persona dell’identikit.

Quindi c’era una pista tedesca da seguire?

Ansoino Andreassi ci ha detto con chiarezza che la pista tedesca non l’hanno potuta seguire più di tanto perché avevano bisogno di riscontri immediati e non avevano le capacità per poterlo fare. Noi abbiamo appurato che le targhe delle auto viste a Viterbo, del pulmino Volkswagen e della Mercedes dove c’era quel signore con gli occhi di ghiaccio col mitra, erano targhe di auto rubate, di proprietà della Baader Meinhof e della 2 giugno, e ci ha colpito che in uno scontro a fuoco, la donna che è rimasta uccisa aveva una carta d’identità italiana con nome italiano in tasca, ed era lo stesso modulo di carta d’identità che trovammo sia a via Gradoli che a via Giulio Cesare quando furono arrestati Morucci e Faranda. Tutto questo va nella direzione del cablogramma di cui ho detto e della partecipazione terroristica della RAF.

Presidente, quel è stato il ruolo del Vaticano e di Paolo VI durante il rapimento, e cosa ha impedito che gli sforzi di Montini avessero successo?

Paolo VI ha fatto tutto quanto e anche di più diquanto era possibile fare nella trattativa. Noi abbiamo trovato vari riscontri, soprattutto da Monsignor Fabbri, che era l’assistentedi Don Curioni, che parla dei dieci miliardi che erano a Castel Gandolfo su un tavolo quando incontrano il Papa, parla di una fascetta riferibile ad una banca ebraica. E questo ritorna perché i soldi avrebbero dovuto essere stati forniti da un imprenditore israeliano, come si legge anche nei diari di Andreotti. Loro portano avanti una trattativa impegnativa, credendo fino alla fine che potesse andare sulla doppia sponda del pagamento del riscatto e della concessione di un atto di umanità, di una grazia a una terrorista, sul quale c’è tutto un capitolo della Commissione, che dimostra che Leone e il guardasigilli, erano pronti a rilasciare la grazia anche senza domanda. Tutto questo doveva essere attivato da un intervento di Fanfani, intorno alle 9.00 alla direzione della DC convocata per il 9 maggio. La Santa Sede fece tutto quello che era in suo potere finché la trattativa fu bloccata. Fu bloccata la trattativa con i palestinesi sia perché Moretti, tramite la Stasi a nostro avviso, non fu autorizzato a fare la trattiva su Moro, e sia perché i palestinesi, che con i nostri servizi avevano un accordo stretto, pretendevano un’ufficializzazione del tavolo che il governo italiano non poteva concedere. A proposito del fatto che Paolo VI abbia cambiato parte della dichiarazione su spinta di Giulio Andreotti, le nostre ricerche dicono che Paolo VI fece tutto di suo pugno e su questo anche Monsignor Curioni, che discusse di queste modifiche con il Papa, ha sempre detto che fu volontà di Paolo VI.

Aldo Moro, senza ostentazione, si recava in chiesa ogni mattina. Che rapporto c’è tra il modo in cui i politici di allora vivevano la propria esperienza di fede e l’uso disinvolto di simboli religiosi a cui assistiamo oggi da parte di alcuni politici?

Credo che Moro sia il prototipo, il simbolo migliore del cattolicesimo democratico. Il padre, il professore, il politico, il cattolico, erano un unicum in Moro. Cioè non c’era una suddivisione tra quello in cui credeva e ciò che in lui maturava da laico per l’impegno politico. Moro era un profondo credente, che partecipava alla Messa quotidiana e quotidianamente si comunicava, quindi era un cristiano a tuttotondo. Però viveva la sua esperienza politica da laico. Aveva le sue radici in quella fede che lo vivificava, ma operava da laico nel mondo, sapendo che i modi per operare da laico nel mondo erano quelli della condivisione, del coinvolgimento e del reciproco arricchimento nel confronto anche di quelli che erano più distanti. Moro non ha mai fatto strumentalizzazione dei simboli religiosi. Uno se ha fede, se è credente, lo esplica nella sua intimità e nella sua personalità. Andare con i crocefissi e con i rosari ai comizi, o recitare l’eterno riposo in televisione è uno strumento che impoverisce, dà la misura di una povertà politica che si vuole colmare con l’esteriorizzazione di simbolismi religiosi. E poi Moro era coerente. Quando parlavo di un impegno per la pace, per gli ultimi, contro la guerra, contro le discriminazioni, la violenza, il razzismo, ecco: tu riconoscerai che sono cristiano per quello che faccio, non per i simboli che mostro o per quello che predico.

Le tradizioni del cattolicesimo democratico e del popolarismo, oggi, in quale partito o area politica possono trovare rappresentanza?

Il cattolicesimo democratico secondo me è una delle anime fondanti del Partito Democratico. La grande novità del Pd è che il pensiero politico cattolico democratico, della sinistra riformatrice e quello liberaldemocratico erano stati posti a fondamento ideale di un nuovo soggetto politico. Io credo che il Pd senza la linfa vitale del cattolicesimo democratico o di un’altra delle due ispirazioni, sia un Pd molto più povero. Penso anche che il Pd debba avviare una fase due, che non è un ritorno al passato o alla monocultura, che non ha prodotto mai straordinari risultati, ma consiste nell’avere grande coraggio. Consiste nell’avere una posizione di unità che, con grande coraggio, dia la possibilità di esprimersi alle tre aree politiche che lo hanno generato. Diciamo che il Partito Democratico dovrebbe concorrere a quella che io più volte ho chiamato una piattaforma di centro.

Questo porterebbe a una ridefinizione degli equilibri politici e di governo attuali?

Io non ho mai visto il centro come un luogo geometrico. Il centro del centrosinistra, il centro della società italiana è una piattaforma di persone che intendono la politica con toni non urlati, di moderazione, ma di grande radicalità e convinzione nelle proprie idee, che abbia la forza di dire no ai sovranismi e ai populismi, e che sappia tenere la barra dritta nel nostro aggancio europeo e atlantico. Questo dovrebbe essere ciò cui il Pd deve concorrere. Non sto parlando di formule di governo, ma di responsabilità nell’Italia post-Covid. Io credo che tra la piccola UdC, grande parte di Forza Italia, grande parte del M5S e Pd si possa creare questa piattaforma centrale del Paese che possa consentire all’Italia di mantenere questa rotta senza la quale non ci si salva e non si va da nessuna parte, e ci dia anche la possibilità di far rinascere il Paese. Oggi abbiamo bisogno, come avrebbe detto Moro, di più politica e di una politica che sappia volare alto. Se invece ci rinchiudiamo nei nostri orticelli e nelle nostre liti da pollaio, facciamo un pessimo servizio al Paese e provochiamo la distruzione di noi stessi.