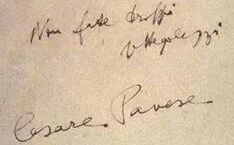

La ristampa di un classico della poesia italiana contemporanea (Fondazione Gesualdo Bufalino, Comiso 2020) e la sua prima illustrazione dopo le fortunate edizioni Einaudi (1982, 1989, 1996), sono spunto per riflessioni appassionanti e inedite sulla poesia del cantore siciliano forse più enigmatico della letteratura di fine Novecento e sulla possibilità di rendere le sue liriche per immagini.

Il compito è stato affidato ad Alessandro Finocchiaro, che della poetica dell’immagine ha fatto un punto di forza sin dalle prime prove degli anni novanta. Nel recensirlo la critica ha richiamato un ampio spettro di precedenti storici, da Morandi a Zuccaro a Guccione, da Music a De Staël e in ultimo, ma non ultimo, il Jean Fautrier delle Hautes pâtes. Accosto mi sembra soprattutto il paragone con gli Ultimi naturalisti italiani (Ennio Morlotti in testa), in consonanza di toni e rapporti musicali che sono nelle corde di Finocchiaro, originariamente pianista. I suoi paesaggi, sovente en plain air, sempre e comunque mentalizzati, attendevano al passo Gesualdo Bufalino; o almeno il Bufalino che ne L’amaro miele vaga – «in sfoghi metrici e sentimentali» tra adolescenza e senilità, epica e paesaggio, poesia e canzone – nell’esercizio calcinatorio e assiduo dell’andar lievi incontro alla morte. «Troppo facile cuore / quando mi crescerai?»

Per immagini dipinte cerchiamo di capire cosa serviva al poeta. Sicuramente una corrispondenza col landscape, che Nunzio Zago in prefazione illustra magistralmente alla maniera nera: «un gusto del colore locale, un cromatismo, un paesaggismo tutt’altro che banalmente illustrativo o esornativo, perché trasforma in fiaba, in leggenda, un personale teatrino di memorie, non solo mediterranee, e ne fa una metafora della vita, la quale, mentre ci abbaglia e seduce con la sua fantasmagoria di luci e di suoni, inesorabilmente ci delude, lasciandoci in bocca un’acre sensazione di cenere e dentro l’anima un pungente sedimento di lutto». Prolegomeno necessario a dischiudere porte, lasciando come suo segno una rorida rosa. «Resta di tanta vacanza / solo una pozza di sole / scordata sulle lenzuola / della mia ultima stanza; // E questa rosa che il gelo / del davanzale consuma, / e se ne perde il profumo / verso un inutile cielo».

L’inutile cielo di Finocchiaro è fatto di albume gessoso, parte visibile di quell’acre sensazione cinerea, inventario dell’untore in prossimità della morte: «un letto, una sedia, uno specchio / un calendario vecchio / appeso dietro la porta, / sul comodino un bicchiere, / una radio a galena […]».

La melancholia dell’autore continuerà fino a Malanotte, poi qualcosa s’accende nei Fogli dal diario d’inverno, la tavolozza si stempera e quell’albume gessoso chiarisce nel poeta la prospettiva esistenziale di una nuova amara possibilità: «La stagione che sciupa le foglie / s’è rimessa in cammino».

Agli amici in armi Finocchiaro riserva un viluppo di rami secchi stagliati su quel medesimo cielo invernale. È la prospettiva di un convalescente che vorrebbe brigare con le armi ed è invece costretto «a nutrire la febbre fedele, a nutrire la morte / che prospera come un insetto nelle pieghe del materasso.» L’inverno, malgrado ciò passerà, tornerà l’Esercizio con sentimento «per l’alto cielo odoroso d’arance»; il pittore ne coglie il significato inondando la tela di colori pastello, con il delta di Venere affogato nei chiarori rosei della vita.

In fin dei conti cos’è l’esistenza di un uomo se non il paesaggio che gli si forma dentro negli anni, dentro e fuori di sé? In un serrato gioco di corrispondenze Bufalino mescola sguardi interiori ed esterni con grande maestria. Quando va Al fiume «Ippari vecchio, bianchissimo greto» che dal Monte Serra di Burgio si getta verso la riviera di Camarina, egli non contempla solo l’orizzonte, ma se stesso. Quel fiume tanto caro sin dall’infanzia è amico al punto da parlargli come a un genius loci. «Quanta rena di tempo è volata» gli dice, «fra le tue sponde di luce veloce, / quante tacquero trecce scellerate / ai davanzali che non scordo più. / Ah moscacieca d’occhi e di scialli, / ah vaso mio di basilico scuro / bocca murata dell’amor mio!» Finocchiaro getta su quella rena gli astragali come solo potrebbe Nestore sulla spiaggia scea, e vaticina al poeta la sua stessa sorte «di crepe pigre, di canne dolenti». Nel registro alto del quadro si vede l’azzurro del cielo, come da sotto una duna. Solo chi viaggia in Sicilia nella Contea di Modica può avere il segno dell’indecifrabilità della costa; il pittore lo sa e ci invita a cogliere da quelle dune l’altra e più complessa indecifrabilità che è la vita.

L’amaro miele è costellato di ricordi. Malincuore, il giorno del santo è la poesia che faceva da copertina alle edizioni Einaudi. Alla lirica più emblematica del volume Alessandro Finocchiaro conferisce lo statuto della terra e dell’ombra, con quell’ultimo verso «e più m’attempo e più voglio morire» che tanto fortemente contrasta con lo incipit trasognato delle antiche sagre: «Quando c’è festa nei miei paesi / vengono da lontano i venditori, / mangia spade, mangiafuoco, / con mani immense e scamiciate […]». Sarà perché tutta la poesia di Bufalino si nutre di opposti contrasti di vitalismo e morte, sarà perché la via di fuga sembra poggiare su un’accidiosa insistenza verso l’enigma borgesiano, fatto sta che per dar corpo all’ossimoro Finocchiaro sceglie A media luz, un dipinto aurorale ma flebile, metafora esatta del ricordo amoroso, «Come chi brucia in quest’ora le labbra / l’amaro miele della giovinezza; // e come affonda in un livore d’acque / la minuscola stella che ci piange». E che splendido taglio egli riserva al Paese di Bufalino, tra le liriche maggiormente disposte alla vita e all’amore senza ombre! Un paio d’occhi dove svernano «una stella dura, una gemma eterna», e una bocca che raccoglie «anche un’erba, un’arancia, una nuvola …». Pure quando l’amore finisce, una piega del cuore resta come indelebilmente tracciata. Sul litorale di Punta Scalabra Bufalino «s’asciuga le vecchie penne», ci esorta a ché quando «verrà sotto i balconi / un cieco venditore d’almanacchi / a persuaderci di vivere … / Crediamogli un’ultima volta», facciamo che Eros si erga ancora a dispetto degli anni. Il quadro finale della serie è un nudo biliare, eppure in esso un estremo desiderio si distende e dice: «La sera è un’acqua verde che trema / fra le tue dita, d’erba / odori ai seni minuti, amore».