“Non è detto che l’autore ne sappia su sé stesso più del lettore” conferma Björn Larsson citando Calvino.

Ci guarda negli occhi, noi che siamo seduti sulle rosse poltroncine del Café Rouge del Teatro Parenti di Milano, aspettando che si sveli attraverso l’intervista. Invece, lo scrittore capovolge la situazione e come nel libro parla, anche se non sintatticamente, in terza persona. Parla “Nel nome del figlio”.

Guidata dalla sua voce e dal suo percorso leggo con lui quest’ultimo suo libro.

Come si racconta una storia senza storia? In che modo si ricorda qualcuno senza averne ricordi? Come si vive senza memoria?

Il “figlio”, di solo 8 anni, è svegliato in un sonno di fanciullo da un grido. “Dice che il padre forse è morto, forse è annegato. Dice anche, se ricorda bene, che possono piangere, che hanno il permesso di

piangere (ma avrà davvero detto così?)”.

Il figlio non piange né quella notte, né mai. Solo più tardi dirà di sentirsi sollevato e cercherà, tra i ricordi, la ragione di quel sollievo. Ma ricordi non ne trova. Sei li conta da adulto; sei i ricordi del padre, più la fotografia di un bel giovane di 29 anni. Per altro, sono ricordi fatti di niente.

Il figlio è uno scrittore. Un riconosciuto importante scrittore. Dal quel primo “Il Cerchio celtico“, al successo della “La vera storia del pirata Long John Silver“, passando attraverso numerosi romanzi e saggi, raccogliendo premi e attestazioni. Il figlio ha, quindi, una sorta di dovere nei confronti della storia del padre. Non è questo il suo mestiere? O forse si riconosce di più in quello di velista e sommozzatore o stimato docente? No. Non c’è scampo, scrivere è un destino. Compito del letterato è di narrare storie. Ma non tutte le vite, a meno che l’autore non voglia inventarle, possono diventare romanzo.

E quella del padre?

“Che impronta può aver lasciato nel mondo un semplice elettricista di Skinnskatteberg? C’è qualcosa che è cambiato per il solo fatto che avesse trascorso un breve istante su questa terra?”

Sei ricordi, probabilmente in parte falsati e ricostruiti come tutti i ricordi, sono pochi per una storia vera. Bisognerebbe fantasticare, immaginare fatti, pensieri, sogni. Rendere il padre protagonista di un romanzo, visto che non ha avuto l’occasione di esserlo di una vita.

Può il figlio in tutta onestà fare questo torto al padre? Forse in alternativa basterebbe parlare di sé stesso, rintracciare attraverso il legame di sangue somiglianze fisiche, di carattere o di pensiero. Tuttavia, Larsson ritiene che la genetica non è altro che una teoria, se si escludono le possibili

malattie, e che lui si riconosce nel padre, da quel che gli ha detto la madre, solo nell’atteggiamento di incurvare le spalle. Eppure sin da quando è adolescente ha creduto di dover scrivere quel poco che sapeva del padre. Dimman si intitolava il primo tentativo, il racconto inserito tra altri e pubblicato nel 1980, l’unico tra tutti in terza persona. L’autore non lo ha mai più riletto, malgrado ci abbia pensato non lo ha inserito in questo suo ultimo libro.

D’allora più o meno coscientemente ha continuato a chiedersi il perché della sua riluttanza a raccontare. Forse perché questo avrebbe fatto crollare le mura che si è costruito per sopravvivere intorno al dolore, la mancanza, l’angoscia? Forse perché avrebbe distrutto la serena visione della sua vita? Sappiamo già che Larsson non è incline a concedere affidabilità alle varie teorie scientifiche o psicologiche.

Meglio interrogare scrittori e pensatori del passato o contemporanei per confrontarsi. Meglio affidarsi alla scrittura che secondo lui non deve essere cronaca, scienza, copia. La storia, generale o personale, non è letteratura. Provare a inventare partendo da eventi realmente accaduti è un tradimento. E in fondo “a che serve?”.

Chi era il padre?

Il ragazzo che non aveva potuto continuare gli studi, ma aveva continuato ad avere un alto concetto di sé? L’elettricista ingegnoso di un brevetto sui cavi elettrici? Il sommozzatore esperto? L’uomo che gli aveva rotto il salvadanaio per pochi spiccioli di acquavite? L’eroe affogato per salvare due bambini o il cinico che aveva pensato solo a salvare la pelle? Il papà che lo invitava a salire in barca con lui il giorno della tragedia? Era un cacciatore di sogni o un calcolatore di realtà? Il figlio non sa e non ricorda.

Quello che sa è che la vita – “quest’unica vita che abbiamo. Non so voi, ma io la penso così” – è sacra e perderla precocemente è “un’ingiustizia totale”. Solo questo è ciò che appartiene realmente al padre, la “tragedia di una vita che si spegne”. Il resto, la memoria, i se fosse andata diversamente, la ricerca da dove o da chi veniamo, il dolore o il sollievo, tutto questo appartiene ai vivi, agli altri, al figlio.

Alla fine (o all’inizio) lo scrittore era consapevole che avrebbe scelto la verità, ossia non sapere, o la libertà, che poi è lo stesso. Lo sapeva che non avrebbe scritto per il padre ma per sé e soprattutto per tutti coloro che vivono senza radici biologiche o culturali, che vivono accettando i vuoti.

Per il lettore che chiudendo il libro annota che figlio e padre sono detti sempre in terza persona e con la lettera minuscola: perché ognuno di noi vi si possa riconoscere. Noi che ci eravamo adagiati all’idea che ogni inizio è nel nome del padre, invece, è nel nome del figlio.

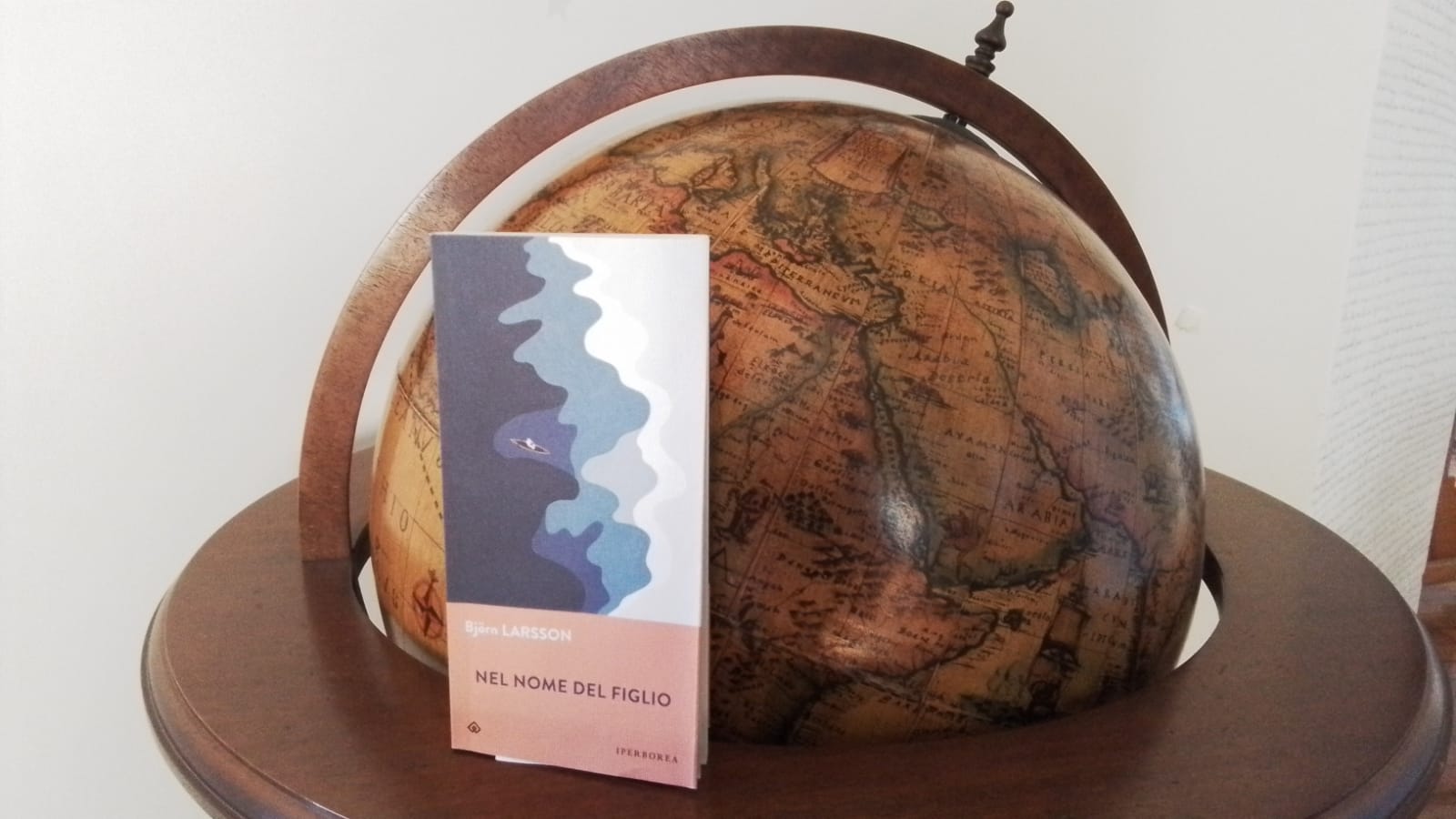

Björn Larsson, Nel nome del figlio, Iperborea, 2021