Si è concluso a settembre a Brancaleone il Pavese Festival.

Festival dedicato da 22 anni a Cesare Pavese, ma che solo quest’anno è approdato come ultima tappa, il 17 settembre, in Calabria. Nell’estrema punta della penisola, infatti, Cesare Pavese trascorse il tempo del confino per attività antifascista, dal 4 agosto 1935 al 15 marzo 1936. Solo sette mesi a fronte dei 3 anni stabiliti, la restante pena essendo condonata.

A Santo Stefano Belbo, ai margini delle Langhe, paese natale dello scrittore, si sono svolti gli eventi dei primi cinque giorni, il sesto e ultimo a Brancaleone, in una commistione di letteratura, musica, arte, teatro splendidamente interpretata da qualificati ospiti.

Filo conduttore è stata la figura femminile cercata ma mai raggiunta dallo scrittore.

“La donna per Pavese è parola. Una parola che è ricerca, dialogo, scoperta, ricordo, introspezione, fanciullezza, verità: poesia” .

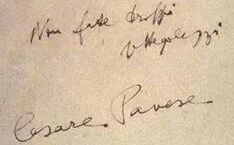

Noi ci lasceremo guidare dalla scritta che, come un tatuaggio, compare nell’acquerello che fa da locandina, di Paolo Galetto. Tutto in bianco e nero, ma segnato da sparsi petali rossi, quasi una festa o forse ferita sanguinante: “Tu sei come una terra che nessuno ha mai detto”.

La terra e la donna, due temi che si intrecciano e si respingono nell’opera di Pavese. La nostalgia, la mancanza, il desiderio, la perdita dell’una e dell’altra incideranno profondamente nella sua vita e nella sua arte.

La Donna continuamente inseguita in vaghe figure femminili.

La ballerina che lo lascerà ad aspettarla sotto la pioggia e che De Gregori canterà in Alice (E Cesare perduto nella pioggia/sta aspettando da sei ore il suo amore, ballerina).

La voce rauca e fresca di Tina militante comunista.

Fernanda Pivano e la comune passione per la letteratura americana.

Elena amore di necessità.

La selvatica Concia bella come una capra nel tempo del confino.

Bianca con la quale tenterà la scrittura di un libro a due mani.

Costance l’allodola e quegli occhi che rivedrà nella stanza d’albergo a Torino dove darà fine alla sua vita. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

La figura femminile è costantemente presente nell’itinerario personale e artistico di Pavese.

La racconterà soprattutto nei versi, in quell’incedere narrativo di righe lunghe costrette dal ritmo attraverso la parola, unica realtà. Donna mito di una fanciullezza felice e perduta che si identifica nel paesaggio delle langhe e in contrasto con la donna-compagna riconosciuta nei percorsi metropolitani di Torino. Ma sia l’una o sia l’altra, quello che è certo è che né l’uomo né il poeta riusciranno mai a raggiungerla. Non incontrerà nella sua strada quotidiana quella donna che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa e non riuscirà nei suoi scritti a darle del tutto voce con parole inghiottite.

Sei buia. Per te l’alba è silenzio.

La Terra, che nelle prime poesie è raccontata più che cantata nella realtà delle colline o in contrappunto nella squallida visione delle periferie di Torino, è fondamentalmente la geografia della propria solitudine, dell’inadeguatezza a condividere spazi e circostanze e rapporti con gli altri.

Nella vita e nel mondo, la condizione di Pavese è quella dell’espatriato che continuamente e ripetutamente cerca di tornare. Ma anche quando la ricerca lo riporterà, come Anguilla de La luna e i falò, nel suo paese di origine dovrà constatare che in realtà non si torna mai al passato, al tempo inesorabilmente andato, agli eventi che ormai parlano lingue sconosciute: “Un paese ci vuole…vuol dire non essere soli…nella terra c’è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

Sì, i falò si accendono ancora, ma per divorare con le loro fiamme quel che mai più ritornerà.

Il mito della fanciullezza con il suo bagaglio di ingenue felicità, di speranze che volano alte, di certezze si è concluso.

Si accendono nuovi falò che distruggono, divampano dolore, illuminano sinistramente tragedie.

Non resta che la sconfitta.

Non resta che guardare dalla finestra di quella cameretta al primo piano di un paese, Brancaleone, che per lui resterà sempre un paese straniero.

No, non troverà pace né tra quei muri né nel Bar Roma, dove legge quotidianamente il giornale, né sullo scoglio dal quale guarda senza vedere un inutile mare.

Ancora oggi andando a Brancaleone si può visitare la casa, la stanza in cui visse, il lettuccio stretto, la scrivania che è solo uno sbilenco tavolo, l’avara lampada e la finestra che racconta la “monotonia di un paesaggio sempre uguale”.

Da quella finestra – quarta parete della sua prigione – Pavese fisserà i binari. Quegli stessi binari sui quali si è fermata la littorina con la quale è giunto insieme a due valigie cariche di libri. Su quelle linee parallele scorreranno le nostalgie di un paese diverso e lontano, di una vita condivisa di amore e di impegno mentre le ore scorrono nel tedio, sempre uguali.

“Acchiappo mosche, traduco dal greco, mi astengo dal guardare il mare (che d’altronde è una gran vaccata), giro i campi, fumo, tengo lo zibaldone, serbo un’inutile castità.”

No, il confinato non avrà voglia di incontrare veramente né il paese né i suoi abitanti. Un rapporto tra lui e i brancaleonesi superficiale e di condiviso rispetto. Un accennato interesse verso la letteratura orale e le tradizioni popolari, un amore di necessità e una fantasia erotica. Una lettura della Calabria, tuttavia, fuori da ogni retorica.

E forse tra le note di quel on the road musicale di Omar Pedrini, che ha concluso il Festival nella struggente malinconia di una notte calabrese, ci sembrerà di riconoscere l’ombra di un uomo solo, con la pipa e gli occhiali, che ancora cerca un senso a una vita vuota che nemmeno il profumo dei gelsomini, la dotta lentezza delle tartarughe e il vento diviso dal vicino Capo Spartivento e un mare di verdi e di azzurri, sono riusciti a regalargli.

A Brancaleone Pavese conferma di non essere in grado di imparare il mestiere di vivere, che la sua è la condizione di una straziante solitudine, che l’unico mestiere che conosce, quel vizio assurdo vissuto quasi come un dovere, corteggiato più di un amore, idolatrato e temuto, è quello di morire.

Lui che aveva dichiarato di non avere più parole, riuscirà a scovarne una manciata da scrivere con mano ferma su un foglio lasciato su un anonimo comodino di un’anonima stanza d’albergo:

“Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.“