Ammiscari. Così il siciliano dice il contagio, la trasmissione della malattia per prossimità e contatto. Ma ammiscari vuol dire anche mescolare e mescolarsi.

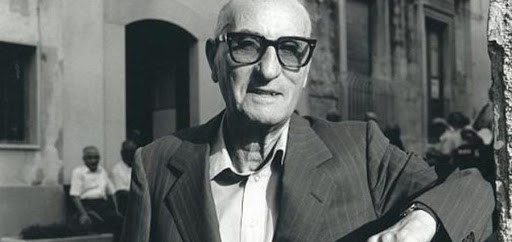

Gesualdo Bufalino, lo scrittore comisano che in questi giorni – il 15 novembre –avrebbe compiuto il secolo di vita, se la morte non lo avesse raggiunto il 14 giugno del 1996, chiosa con il protagonista di Diceria dell’untore questo cortocircuito semantico: «Significa che c’è un travaso di sé nell’altro, altrettanto mistico, forse, di quello di due altre assai diverse solennità: voglio dire la comunione col sacro nell’ostia; e la confusione, su un letto, di due corpi amici».

Il romanzo che nel 1981 fece conoscere al pubblico l’autore sessantenne, con un esordio tardivo e folgorante, è frutto di una lunga maturazione attraverso cui la reale esperienza biografica del ricovero per tisi nel sanatorio della Conca d’Oro diventa una specola privilegiata. La malattia si rivela stigma e stemma, marchio d’infamia e segno di distinzione, in ogni caso «scoperta di quel sentimento di morte» che genera e alimenta la scrittura bufaliniana.

In giorni scanditi dallo stillicidio dei bollettini di ricoveri e contagi e pervasi dall’angoscia per l’apparente inanità dei nostri sforzi nel contrastare la diffusione della pandemia, Bufalino ci viene in soccorso con il guizzo dello scrittore malpensante che «accarezza i nodi dentro di sé, senza risolversi a tagliarli con un’energica scure».

Dai suoi diuturni conti con il Manzoni della Colonna infame ricava «il dilemma che ogni coscienza si pone di fronte al male del mondo: se negare la Provvidenza o accusarla» e ce ne consegna una lezione camuffata con ironica sapienza letteraria. Guarda all’isola, che è stata per lui tana e clausura, e ne mostra la costituzione plurale, ibrida, cangiante, «mischia di lutto e di luce», isola per geografia ma continente per storia. Ammiscata, mescolata appunto, e in questa molteplice vitalità ci riconosciamo.